【热点议题篇】双减后家庭教育重心转移方向2025/6/21热点思维

时间:2025-06-21阅读数:89

2021年双减政策的落地,犹如一记重锤击碎了持续多年的教育焦虑泡沫。当作业负担与校外培训的迷雾逐渐散去,家庭教育显露出其本真的模样。这场深刻的教育变革,不仅改变了学生的时间分配表,更在重塑家庭教育的精神内核。站在教育生态重构的历史节点,家庭教育的重心正在向生命价值建构、思维品质培养、生活实践浸润三个维度进行战略性转移。

在应试教育的惯性轨道上,家庭教育长期扮演着知识复读机的角色。家长用错题本丈量孩子的成长,用补习班填满周末时光,将鲜活的生命体异化为移动的题库。北京师范大学2022年教育质量监测数据显示,双减前87%的家庭对话内容聚焦学业成绩,亲子关系沦为分数捆绑的牺牲品。

这种异化正在被新的教育认知打破。上海某重点小学开展的家庭对话实验揭示,当家长将关注点转向孩子的情绪感受、兴趣发展时,学生的创造力和问题解决能力提升了40%。正如德国教育家斯普朗格所言:教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来。家庭教育正在从知识容器的塑造转向完整生命的培育,通过共读哲学绘本、开展家庭辩论、设计成长档案等方式,帮助孩子建立自我认知体系。

价值重构的实践路径逐渐清晰:周末不再是补习赶场的马拉松,而是博物馆里的文明对话、社区服务中的责任启蒙、自然观察中的科学探究。某教育机构推出的家庭成长实验室项目,指导家长设计情绪天气预报家庭议事厅等互动场景,让教育回归生命对话的本质。

传统家庭教育往往陷入正确答案陷阱,用标准答案禁锢思维火花。国际学生评估项目(PISA)数据显示,中国学生在知识记忆维度名列前茅,但在创造性思维项仅排名全球第27位。这种认知失衡暴露出家庭教育中批判性思维培养的缺失。

思维觉醒需要家庭认知共同体的支撑。杭州某创新学校推行的家庭思辨之夜,要求家长与孩子就社会热点进行角色辩论,在观点交锋中培养逻辑思辨能力。这种对话模式打破了知识传授的单向路径,建立起平等互动的认知网络。当10岁孩子能与父母探讨人工智能的伦理边界,教育的深层价值已然显现。

构建认知共同体的方法论正在形成:通过设计家庭研究课题、组织微型学术沙龙、开展项目式学习,将家庭转变为思维训练的实践场。北京中关村某科技工作者家庭开展的厨房里的科学革命项目,让孩子在烹饪过程中理解化学反应、建立数学模型,这种沉浸式学习使知识获取转化为思维进化。

数字时代的教育异化催生出云端童年的怪相,孩子们在虚拟赛道竞速,却对真实世界日渐陌生。中国青少年研究中心调查显示,双减前城市儿童日均屏幕使用时间达4.5小时,而参与家务劳动的时间不足15分钟。这种割裂正在消解教育的根基。

生活教育现场的重建势在必行。成都某社区推出的家庭生活实验室计划,将菜市场变为经济学课堂,把小区花园打造成生态观察站。在这些真实场景中,孩子们通过预算管理、植物养护等活动,培养出课堂难以传授的生活智慧。这种教育转型印证了陶行知生活即教育的理念,让知识在泥土中生根发芽。

实践场域的创新层出不穷:从家庭会议中的财务管理,到旅行途中的文化解码,从阳台种植中的生命教育,到社区服务中的公民意识培养。上海某家庭设计的城市探索者项目,让孩子通过公交线路规划、街头访谈等方式理解城市运行,这种立体化学习使教育回归生活本真。

站在教育变革的潮头回望,家庭教育的重心转移实质上是教育本质的理性回归。当我们将视线从分数排行榜移向生命成长的全景,从标准答案的执念转向思维进化的轨迹,从虚拟赛道的狂奔回归生活现场的深耕,教育的真谛便在家庭场域中自然显现。这不仅是应对教育改革的策略调整,更是对教育本源的深情回归。在这个充满不确定性的时代,唯有锚定人的全面发展这个永恒坐标,家庭教育方能真正成为滋养生命的沃土。返回搜狐,查看更多

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;yuzhibolangzi@gmail.com 通知邮箱谢谢!

猜你喜欢

-

热点思维犹豫中前行用热点修复思路去破解

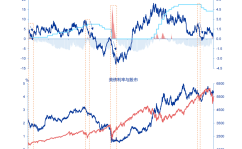

如今走势很多股民会觉得纠结,来自于指数。比如4月份虽然有连阳,但实际上个股赚钱效应并不好,这就是为何指数回去了,量能下来了,个股跌了。大盘有13...

2025-06-21热点反思 -

热点思维中国石油大学(华东)2025年综合评价招生选拔测试顺利举行

6月15日,中国石油大学(华东)2025年综合评价招生选拔测试顺利举行。据介绍,学校专家从科学选拔人才角度出发,灵活、全面考核考生综合素质。题目...

2025-06-19热点反思 -

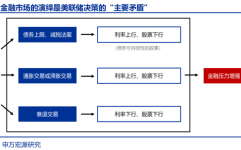

热点思维热点思考 金融压力或是美联储“转鸽”的主要矛盾 ——关税“压力测试”系列之六

面对关税或将引发的滞胀风险,市场对美联储的降息预期存在较大分歧。5月FOMC例会也表示“静观其变”。2025年,美联储还能降息吗?金融市场或是其转向的“主要矛盾”。 关税冲击下,滞胀是美联储决策的“难题”。关税的经济效应为“滞胀”。制造业PMI、短期通胀预期等指...。

2025-06-18热点反思